"Die Mitarbeit im NFSAutomation hat mir geholfen, den Blick für das grosse Ganze zu gewinnen."

NFS Automation: Naomi, Dein Weg zur Forscherin und zur Teilnahme an unserem NFS war ein ganz besonderer.

Naomi Stricker: Das ist wahr! Nach meinem Masterabschluss in Elektrotechnik an der ETH Zürich bin ich nach Kalifornien gezogen. Dort habe ich etwa zwei Jahre bei einer Firma gearbeitet, die Helikoptersimulatoren baut. Anders als im Master, wo sich meine Projekte auf Nano-Optik konzentrierten, ging es bei meiner Arbeit in Kalifornien hauptsächlich um eingebettete Systeme und das Testen ihrer Funktionalität...

... Was genau sind eingebettete Systeme?

Stellen Dir vor, Du hast ein auf einem Mikrocontroller basierendes System – etwas, das Berechnungen oder Aufgaben ausführen kann, über einen Speicher und Input-/Outputperipheriegeräte verfügt – mit einer bestimmten Funktionalität, die Teil eines grösseren Systems ist. Wie zum Beispiel ein Chip in Deinem Geschirrspüler, der auf der Grundlage der von Dir gedrückten Tasten Aufgaben ausführt.

In Deinem Fall war es ein Hubschrauber-Flugsimulator.

Ganz genau. In den Simulatoren gab es auch Knöpfe zum Drücken, Hebel, Anzeigen und so weiter. Ich habe dafür gesorgt, dass die eingebetteten Systeme, die diese steuern, dafür sorgen, dass sich der Simulator genauso verhält wie der echte Hubschrauber. Und dass sie die erforderlichen Informationen an den Zentralcomputer weitergeben, auf dem die Simulationssoftware läuft. Diese Software zeigte zum Beispiel die Landschaft um den Hubschrauber herum an, und gab den eingebetteten Systemen je nach Umgebung des Hubschraubers Feedback. Während meiner Arbeit an diesen eingebetteten Systemen wurde mir klar, dass sie überall zu finden sind und dass sie ziemlich wichtig sind. Deshalb wollte ich mehr über sie erfahren und an ihrer Entwicklung arbeiten. Dies führte dazu, dass ich mich für die Doktoratsstelle bewarb, die ich vor 3 Jahren begann.

Und was genau machst Du in Deiner Doktorarbeit?

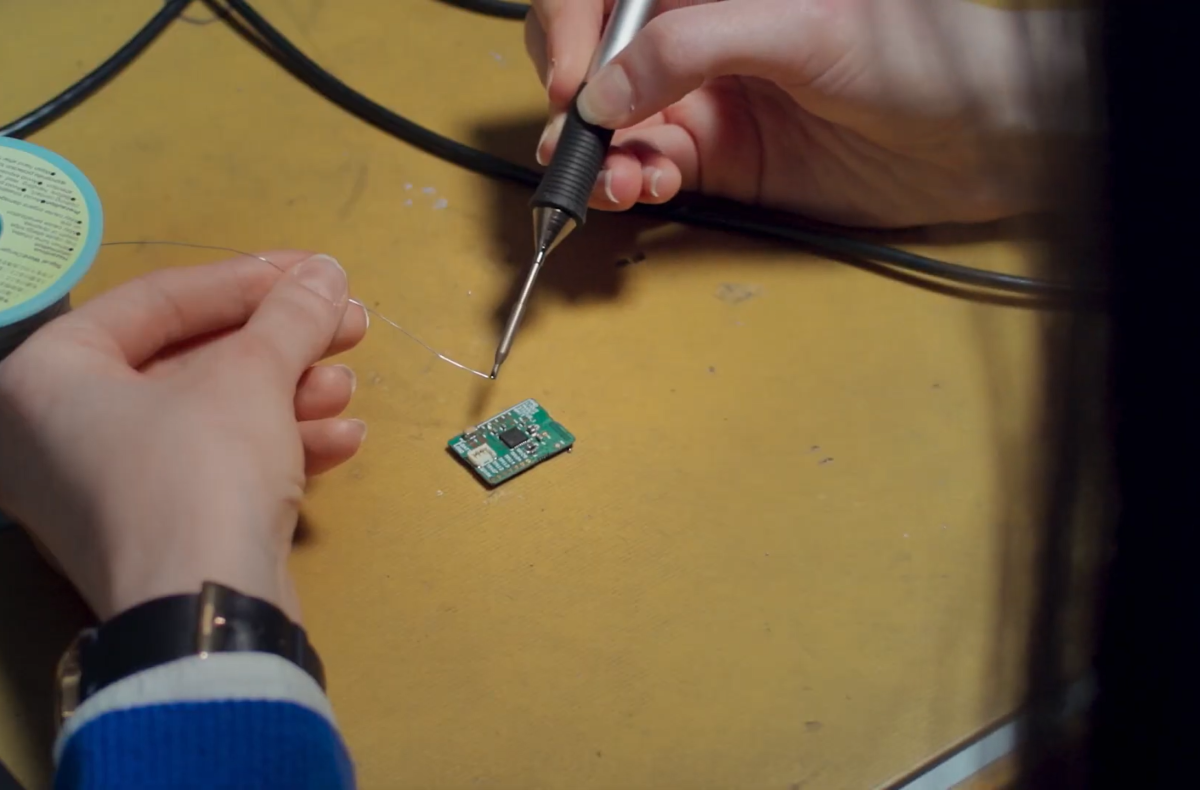

Ich arbeite an der Entwicklung robuster Energiegewinnungssysteme, ihrer Kommunikation und neuer Anwendungen. Stell Dir ein kleines Gerät vor, das von einem kleinen Solarpanel mit Energie versorgt wird. Der Energieverbrauch des Geräts ist begrenzt und muss vernünftig verwaltet werden. Dies kann auf der Grundlage von Energievorhersagen geschehen, um zu entscheiden, wann wie viel Energie verbraucht werden soll, z. B. auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit oder basierend auf Wettervorhersagen. Was aber, wenn die Vorhersage der verfügbaren Energie falsch ist? Die Fähigkeit, damit umzugehen, wird ein solches Energiegewinnungssystem robuster machen. Seit dem Start des NFS Automation habe ich meinen Blickwinkel auch auf die Frage erweitert, wie mehrere solcher Energiegewinnungssysteme kommunizieren und zusammenarbeiten können und wo diese verteilten Systeme eingesetzt werden können.

Kannst Du ein Beispiel nennen?

Klar. Das Heizen und Belüften von Gebäuden, etwa, ist sehr energieintensiv und teuer. Wenn man Sensoren hätte, die in einem grossen Gebäude und im Freien verteilt Dinge wie Temperatur oder Luftqualität messen könnten, könnte man das Gebäude viel effizienter verwalten. Das würde Energie und Geld sparen. Aber alles mit Kabeln an eine zentrale Steuereinheit anzuschliessen, kann ziemlich unpraktisch und kostspielig sein – wenn es überhaupt möglich ist. Batterien sind nicht sehr umweltfreundlich, sie gehen zur Neige und das Auswechseln kostet viel Zeit.

Wäre es also besser, diese Sensoren mit Sonnenkollektoren auszustatten? Funktionieren diese in Innenräumen?

Ja! Energiegewinnende Sensoren sind eine wunderbare Alternative. Natürlich gibt es noch einige Schwierigkeiten, da in Innenräumen relativ wenig Licht vorhanden ist und daher nicht viel Energie gesammelt werden kann. Ausserdem schwankt die verfügbare Energie im Laufe der Zeit und man braucht bestimmte Arten von Elektronik. Aber sie funktionieren!

Was passiert, wenn die Vorhersage der verfügbaren Energie falsch ist?

Im schlimmsten Fall wird das System nicht funktionieren. Zum Beispiel kann es in der Nacht unerwartet keine Messungen durchführen. Genau das wollen wir vermeiden. Generell sollten die vom Solarpanel gewonnene und die zwischengespeicherte Energie effizient genutzt werden, so dass das System nicht oft versagt, wenn die Vorhersage falsch ist. Wir sind daher nur darin limitiert, wann und wie oft die erfassten Informationen zur Verfügung stehen, so dass die Regelkreise, die diese Informationen benötigen, gut konzipiert sein müssen.

Der Regelkreis entscheidet dann auch darüber, ob z.B. die Heizung hochgedreht wird?

Ganz genau. Die Sensoren messen und übermitteln ihre Daten an den Regler. Auf der Grundlage der erfassten Daten entscheidet dieser Regler dann, wie die Heizung eingestellt werden soll. Der Regler muss jedoch auch die verfügbare Energie der Sensoren berücksichtigen. Wenn die Sonne scheint und der Sensor viel Energie zur Verfügung hat, kann ihn der Regler anweisen, häufig zu messen, so dass der Regler besser informierte Entscheidungen treffen kann. Wenn der Sensor dagegen nur noch wenig Energie hat, kann ihn der Regler nicht auffordern, häufig zu messen, da dem Sensor sonst die Energie ausgeht.

Wie passt dein Projekt in den Kontext des NFS?

Der NFS beschäftigt sich mit verschiedenen Forschungsthemen im Zusammenhang mit Energie, was sich in zweierlei Hinsicht gut mit meiner Forschung deckt. Einerseits gibt es den Aspekt der Regelung, wenn es darum geht zu entscheiden, wann wie viel Energie verbraucht werden soll. Und zweitens können die Systeme, mit denen ich arbeite, in Regelungsanwendungen eingesetzt werden. Ich würde sagen, dass Energiegewinnungssysteme besonders für verteilte Systeme interessant sind, die bei der Automatisierung der Infrastruktur eine grosse Rolle spielen. Ich baue auch konkrete Systeme, um meine Arbeit zu demonstrieren, was ebenfalls ein wichtiges Ziel des NFS ist. Und da ich auch daran arbeite, diese Energiegewinnungssysteme zuverlässiger zu machen, passt das auch zu dem Ziel des NFS, die Automation insgesamt zuverlässiger zu machen.

Wie hat der NFS Deine Arbeit beeinflusst oder wird sie beeinflussen? Hast Du Erwartungen?

Bevor der NFS begann, konzentrierte ich mich auf die Zuverlässigkeit eines einzelnen Energiegewinnungssystems. Seither hat sich mein Fokus auf die Kommunikation mehrerer solcher Systeme und deren Einsatz in der zentralisierten Regelung ausgeweitet. Das hat mir geholfen, das Forschungsfeld mit seinen vielen Möglichkeiten und offenen Fragen in einem grösseren Zusammenhang zu sehen. Die Teilnahme am NFS hat sich für mich also bereits als äusserst nützlich erwiesen. Da es das erste grössere Projekt ist, an dem ich teilnehme, habe ich keine expliziten Erwartungen. Aber ich habe bereits mit vielen der Mitglieder gesprochen, das ist grossartig.

Vielleicht können diese Gespräche zu einer Zusammenarbeit führen. Haben Sie Mitglieder getroffen, die anderswo an ähnlichen Themen arbeiten?

Ja, tatsächlich! Seit dem Start des NFS habe ich begonnen, mit einigen Leuten aus der Gruppe von Prof. Colin Jones von der EPFL zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir uns mit der Kombination von Energiegewinnungssensoren und -regelung beschäftigt. Das war sehr interessant.

Triff Naomi als Teil der #NCCRWomen Kampagne hier.

Erfahre mehr über Naomi hier.